ITALIENNE. Si ces 4 syllabes vous emmènent dans la péninsule chère à Jules César vous êtes dans le vrai. Cependant si l’image mentale qui se projette dans votre ciboulot est celle d’une jeune femme au corps glabre, au teint halé, aux vêtements bien taillés et aux lunettes vissées sur un petit nez mutin, vous êtes loin, très loin de la vérité. Le pire dans tout ça, c’est que vous ne comprendrez le titre de cette pièce qu’une fois à la moitié de la représentation. C’est là un bien faible risque à prendre car lorsqu’on se rend au théâtre du Funambule on est certain de passer une plaisante soirée.

Dans dans « L’Italienne » de Eric Assous, on parle d’amour. Exit le mélo dégoulinant pour les coeurs d’artichauts ou le règlement de compte à « O.K. Corral ». Au centre de « L’Italienne » un couple, deux acteurs et une pièce dans la pièce.

Après le Théâtre du funambule c’est La Comédie St Michel qui accueille le duo à partir du 21 Septembre et pour 4 mois du vendredi au samedi à 20h.

Astrid Pinker a le regard qui tue et Muriel, son personnage tire la première. Ses talons claquent et son talent se démarque malgré son âge tendre.

Eric Rolland a le charme rassurant de la quarantaine et la verve claire. Malgré un coeur grenadine, Franck, son personnage, a la dent dure contre son ex, Muriel. Lui qui hier encore était banquier a bien fait de quitter les financiers avides pour les saltimbanques indolents.

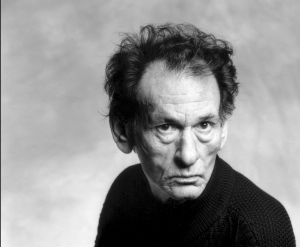

David Garcia, tapi dans l’ombre de la salle observe les ébats et débats des personnages. Il a la piquante appréhension du metteur en scène qui guette les réactions du public.

A l’issue de la représentation, nous avons échangé dans l’atmosphère feutrée d’un bar accueillant de la Butte.

[Stef-Arkult] Pour jouer une rupture, est-ce qu’on pioche dans son vécu ou on hésite parce que ça fait trop mal ?

ER : Je ne suis pas un fana de la méthode acteur studio où on se fait du mal pour faire remonter des trucs et exprimer des sentiments sur scène. J’ai vécu des choses comme ça et quand je l’ai lu ça m’a rappelé des souvenirs mais quand je joue ce texte, ça ne fait plus appel à moi. Peut-être qu’un jour, un metteur en scène me le demandera mais ça n’est pas la façon dont nous a fait travailler David Garcia.

[Nous commandons : des liquides houblonnés pour les comédiens, un café-long-tardif pour le metteur en scène]

AS : On arrive à ressentir des émotions au fur et à mesure du jeu parce qu’on se met dans une situation bien particulière donc je suis un peu de l’avis d’Eric. Y a plein d’acteurs qui te diront « à tel moment j’ai pleuré parce que j’ai pensé à ma grand-mère » ou je ne sais quoi… Y en a.

Moi je suis plutôt dans une énergie de jeu et dans un sentiment.

[Stef-Arkult] Comment est-ce que vous définiriez la pièce, est-ce une tragédie ou une comédie ?

AS : On a eu beaucoup de mal à la classer cette pièce. Y en a qui disent comédie sentimentale sans pour autant restreindre à un truc de nénette. En tous cas je ne pense pas qu’on puisse parler d’un drame parce qu’il y a de l’espoir !

ER : Bref, c’est pas « Nuit Blanche à Seattle », je n’irais pas voir ça au ciné alors je ne le jouerais pas non plus.

Ca n’est pas un truc à l’eau de rose, ni les dialogues ni les rapports entre les deux personnages aussi bien quand ils s’aiment que quand ils se déchirent. Les gens sortent plutôt avec la banane et ils ne pleurent pas. [Regards amusés entre Astrid et Eric]… Quoi que si, une fois on a vu pleurer un spectateur mais c’est rare, c’est très rare.

Et ça c’est aussi la touche de David car l’ouverture finale de la pièce n’est pas dans le texte d’Eric Assous. Et, avec une telle ouverture, chacun comprend ce qu’il veut.

DG : Du point de vue du metteur en scène, la pièce est conçue comme une suite d’accidents de la vie, subies par un homme. Et à la fin l’homme s’apprête peut-être à faire subir ce qu’il a vécu, c’est la roue qui tourne. Le futur de la pièce pourrait donc être l’histoire de Lorraine [nouvelle compagne de Franck] qui dirait que son mec est parti avec quelqu’un.

AS et ER : L’italienne 2… le retour! [rires]

[Stef-Arkult] J’avais une petite appréhension en venant vous voir parce le sujet des disputes et des séparations n’est pas hyper marrant …

ER : Je vois ce que tu veux dire, mon personnage le dit aussi, c’est pas original.

[Stef-Arkult] Oui voilà, alors qu’apportez-vous de neuf à cette grande thématique ?

AS : Je pense que l’originalité vient du parti pris, choisi par David, qui est de monter cette pièce d’une manière cinématographiée. Du coup on n’est pas dans le « too much » des sentiments. Les scènes de disputes ont été raccourcies et nous avons essayé un maximum de mettre de l’humour même là où c’était triste.

Évidemment je ne peux pas trouver la pièce chiante, puisque je joue dedans mais je la trouve surtout très actuelle et tout le monde peut s’y retrouver.

[Nous trinquons et c’est bien la première fois que je trinque avec une personne qui boit un café…]

ER : Il y a une grande originalité dans la forme.

Il y a des flashback. On ne sait pas où on se situe : dans la pièce que nos personnages vont interpréter ou dans leur vie.

Moi je n’ai jamais vu ça au théâtre, c’est un jeu original et très cinéma.

[Je conviens que la pièce est conçue comme des poupées russes et que ça me rappelle « Mulholand drive » car ici aussi c’est dans le détail des accessoires de Muriel qu’on arrive à distinguer le théâtre dans le théâtre…]

ER : Malgré le thème vu et revu, la pièce est originale les gens s’attachent au personnage même à ceux qui sont très durs.

DG : Choisir un thème assez couru c’est aussi l’occasion de voir comment des comédiens arrivent à trouver de la finesse de jeu.

Je suis très dans le fait de déclencher un sentiment tout de suite. On voit rarement ça au théâtre. Mais dans cette petite salle c’est possible quand le spectateur est tout proche.

Etant donné que ça parle de théâtre j’aurai pu faire une énième pièce sur le thème de Tchekhov en reprenant les fameux personnages de « La Mouette » : Nina et Trigorine. C’est ce qui m’est venu à l’esprit en premier, car se sont des figures qu’on travaille beaucoup dans le théâtre contemporain.

Mais j’ai essayé d’être dans un théâtre cinématographique plus à la new-yorkaise, à l’américaine. Je préfère donc des David Mamet à des Olivier Py. Pour ce genre de théâtre en tout cas.

[Stef-Arkult] Une question à propos d’Eric Assous. Il a en ce moment 3 pièces à l’affiche à Paris, qu’est-ce que ça fait de travailler pour un « serial auteur » ?

ER : Il nous a donné la chance de jouer cette pièce et je le bénis tous les jours. Il ne nous connaissait pas. Je l’ai contacté en juin pour lui dire que j’avais monté une pièce de lui au Cours Florent. Eric Assous m’a alors dit qu’il avait donné les droits de la pièce qu’on travaillait au cours Florent à une autre compagnie. Mais durant ce coup de fil nous avons sympathisé et à la fin il m’a dit qu’il avait une seconde pièce, « L’Italienne ». Nous sortions un peu de nulle part, enfin du cours Florent pour ma part et Astrid l’année précédente, et surtout, on n’était pas connu.

[Le Cours Florent qui est tout de même l’Ecole privée de formation de l’acteur la plus reconnue en France…]

Contre toute attente Eric Assous m’a dit « si vous la voulez elle est pour vous, elle a failli être montée 2 ou 3 fois mais ça ne s’est jamais concrétisé ». Moi j’aimais déjà beaucoup cet auteur. J’avais lu et vu plusieurs de ses pièces dont « L’illusion conjugale ». Évidemment j’étais ravi.

Nous n’avions pas du tout calculé de se retrouver à côté de gens comme Jean-Luc Moreau, son metteur en scène attitré. A la rentrée il y avait donc « L’italienne » coincée entre « Mon meilleur copain » et « Les conjoints » [voir bas de pages Infos complémentaires] mais nous ne jouons pas dans la même cour, ni dans les même théâtres et surtout on n’a pas les mêmes moyens. N’empêche qu’on a eu de super critiques, d’excellents papiers dans les journaux. Finalement, l’alchimie fonctionne.

Eric Assous a d’ailleurs vu et aimé ce que nous avons fait avec David Garcia. C’était un vrai challenge !

[Stef-Arkult] Si je résume, Eric Assous vous a donné la pièce et vous a laissé monter votre projet ?

DG : Ah oui tout à fait, il nous a donné le texte et nous a laissé maîtres.

Par exemple je voulais un écart d’âge mais différent de celui qui est écrit. Je voulais le décaler, nous avons pris un écart entre une comédienne d’une vingtaine d’année et un acteur qui a la quarantaine. Le rapport est différent.

AS : Ça passe très bien du coup lorsque mon personnage raconte ses premières expériences et son court métrage. La petite jeunette en peu écervelée et naïve qui sort un peu tout ce qui lui passe par la tête, c’est plus crédible.

[Stef-Arkult] Contrairement à ton personnage, Astrid, as-tu passé une audition ?

AS : Ben non en fait, on a déjà travaillé ensemble tous les trois. Je n’étais pas à Paris, Eric Rolland a pensé à moi, il m’a envoyé le texte, je l’ai lu et j’ai dit « banco ».

[C’est donc aussi une histoire de copains … des copains qui ont du talent]

[Stef-Arkult] Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter pour 2012 ?

AS : Le succès de « L’Italienne » jusqu’à 2013 en France et à l’étranger !

[Eric et David acquiescent sourire au coin des lèvres]

Le public alangui par d’autres récits de passions éculées ne sera pas déçu. Cette Italienne n’est pas une douche froide. La pièce sonne juste et ça n’est pas uniquement à mettre au crédit d’une Bande Originale qui nous embringue avec les deux comédiens jusqu’à l’issue finale. La pièce est différente, elle amène son petit quelque chose. Sans être « boulevard » elle amuse et sans être trop cérébrale elle innove et embryonne une charmante réflexion sur les idylles, jouée avec beaucoup de tendresse et de complicité…

« L’Italienne » au théâtre, La Comédie St Michel

95 Boulevard Saint-Michel

75005 PARIS

01.55.42.92.97

Le Vendredi et le Samedi à 20h. Durée 1h20.

Distribution :

Mise en scène : David Garcia

Avec : Astrid Pinker (Muriel) et Eric Rolland (Franck)

Compagnie de théâtre : Les petits joueurs

Facebook : http://www.facebook.com/LesPetitsJoueurs

Informations complémentaires :

- « Mon meilleur copain » d’Eric Assous, mis en scène par Jean-Luc Moreau avec Dany Brillant, Roland Marchisio, Muriel Huet Des Aunay, Juliette Meyniac et Aude Thirion au Théâtre des Nouveautés à Paris.

- « Les conjoints » d’Eric Assous mis en scène par Jean-Luc Moreau avec Anne Loiret, José Paul, Anne-Sophie Germanaz au Théâtre Tristan Bernard.

La cruauté de la vie n’épargne pas la narratrice de cette histoire, une petite tête blonde. Sous la plume d’une enfant, d’une adolescente et d’une jeune adulte, les faits les plus cruels et révoltants sont parfois bien peu de choses.

La cruauté de la vie n’épargne pas la narratrice de cette histoire, une petite tête blonde. Sous la plume d’une enfant, d’une adolescente et d’une jeune adulte, les faits les plus cruels et révoltants sont parfois bien peu de choses.