« Eros Hugo » : l’intime énigme d’une pudeur ardente

« Les poètes n’ont pas la pudeur de ce qu’ils vivent : ils l’exploitent. », écrivait Nietzsche*. Pourtant, c’est à un tout autre récit que se livre la Maison Victor Hugo dans cette exposition consacrée au grand homme de lettres. Entre pudeur et excès, ce sont justement les faces multiples des liens tissés entre l’œuvre littéraire et l’intimité de l’homme : une vie sexuelle vivante, complexe et frénétique, a contrario de ses écrits chastes et pudiques, où l’amour se veut sensuel, mais jamais explicitement charnel. Et parfois, quand l’excès et la passion s’immiscent dans les lignes de ses romans, c’est une extraordinaire puissance qui se libère, mais sans jamais sombrer dans le versant licencieux ou pornographique. Alors assurément, si Hugo vit des passions amoureuses et sexuelles exaltées, il ne les exploite pas le moins du monde, au contraire même, il les farde souvent.

Le pari de cette exposition – au demeurant fort réussie – est donc véritablement risqué : d’une part, il s’agit de naviguer habilement entre les poncifs sur la vie sexuelle d’Hugo ; ensuite, il faut parvenir à construire des ponts entre intimité, littérature, création plastique et histoire des mœurs du temps, sans jamais se perdre dans un discours trop hermétique ; enfin, il convient d’adopter justement, un parti pris « entre pudeur et excès » : montrer des œuvres érotiques, voire parfois au-delà – dérangeantes et violentes, tout en justifiant ce choix qui pourrait vite tourner au scabreux injustifié. Force est de constater que le commissaire Vincent Gille, se tire fort bien de ce sujet si délicat à traiter. Attention toutefois, si la monstration de ces images se justifie ici et sont replacées judicieusement dans un discours historique et scientifique, certaines ne sont pas à destination d’un jeune public.

Prise dans cette impétuosité charnelle, la muséographie se fait d’ailleurs héraut de cette ambiguïté des sentiments : elle est à la fois calme et fougueuse. Aux tons bleus et violines de la première salle, succèdent des murs aux couleurs flamboyantes, orangées et vermeilles. Ainsi, à la douceur des patientes amours entre Hugo et sa femme Adèle Foucher, répondent les passions qu’il vivra avec Juliette Drouet, Léonie Biard et Blanche Lanvin.

La première salle s’ouvre avec les années 1820 – 1832, alors que le jeune Victor Hugo se fiance en secret avec celle qu’il connait depuis sa plus tendre enfance. Hanté par le souvenir malheureux du couple conflictuel formé par ses parents, il s’impose – ainsi qu’à sa future épouse, un idéal amoureux intransigeant, où chacun devra rester vierge jusqu’à l’autel. De ces amours graves mais néanmoins heureuses, naîtra l’expression d’un désir qui ne pourra s’épanouir qu’au fil de ses romans : les pages de Notre-Dame de Paris sont emplies de cette violence, où la belle Esméralda est désirée, emprisonnée puis exécutée. Cette manifestation littéraire du charnel qui ne peut s’exprimer au dehors, est ici richement exposée : ainsi, les planches gravées de Dominique Vivant-Denon pour le roman Le Moine de Mathurin Lewis, plongent le visiteur dans l’atmosphère romanesque gothique de la fin du XVIIIème siècle. Comme un écho, les illustrations de Louis Boulanger pour Notre-Dame de Paris leur répondent : de la jeune Antonina persécutée et violée par Ambrosino, à Claude Frollo séquestrant Esméralda, s’étalent sous nos yeux des affections contrariées, cruelles et oppressantes.

Plus tard, les années 1829 – 1851 amorcent la rupture du carcan moral dans lequel Hugo s’était enfermé : le recueil des Orientales et la pièce de théâtre Hernani, ouvrent une brèche qui n’aura de cesse de s’accroître. Le couple soudé qu’il formait avec Adèle se brise ; alors qu’elle s’éprend de Sainte-Beuve, Hugo succombe aux charmes de Juliette Drouet. Sa vie intime relève dès lors d’une succession d’excès : il côtoie actrices et courtisanes, passe ses nuits dans les bals ou les loges des théâtres, cherche les faveurs sexuelles d’autres femmes pour tromper sa maîtresse, allant même jusqu’à séduire Alice Ozy, une jeune comédienne dont Charles Hugo – son fils – est tombé amoureux.

De cette vie intime devenue plus trouble face à la sagesse de ses jeunes années, Vincent Gille propose une lecture intelligente, à deux versants : aux métaphores de la passion et de la femme désirée, répondent les tragédies écrites pour la scène. Ainsi, les illustrations pour les Orientales de Louis Boulanger et Achille Devéria dans une veine orientaliste, côtoient Marietta, l’odalisque romaine de Jean-Baptiste Corot, la Femme demi-nue étendue sur un lit de Théodore Chassériau, ou encore l’Etude pour l’odalisque à l’esclave de Jean-Auguste-Dominique Ingres. De même, quelques dessins et lettres manuscrites évoquent magnifiquement l’histoire d’amour complexe entre Hugo et Juliette : d’abord, la rencontre charnelle où les rapports physiques tiennent une grande place, symbolisée par une série d’esquisses érotiques représentant des scènes d’atelier de Francesco Hayez ; puis une correspondance privée, précieuse et émouvante, où la souffrance de Juliette petit à petit délaissée, se lit et se ressent.

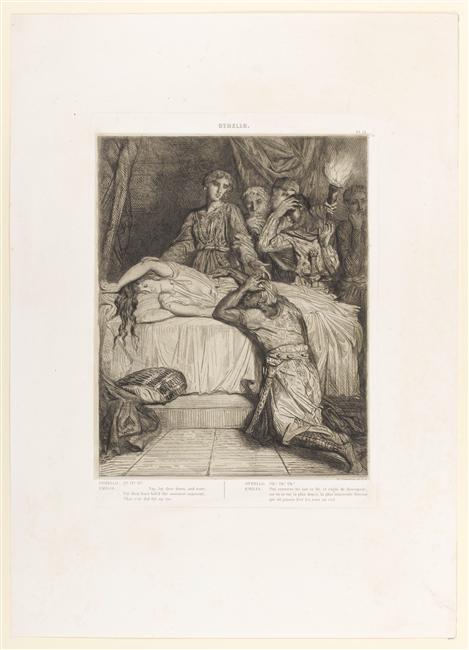

Le second versant de cette intimité bouleversée, est abordé par le biais de la scène ; jalousie, infidélité et inceste, sont des thèmes qui traversent l’œuvre théâtrale d’Hugo dans les pièces sombres et tourmentées que sont Angelo, Le Roi s’amuse ou Lucrèce Borgia. Son attrait pour le monde du théâtre est ici abondamment illustré : du point de vue des spectateurs premièrement, de Constantin Guys peignant Deux couples dans une loge à Gavarni et son Galop du bal de l’Opéra. Puis, du point de vue d’Hugo lui-même, alors qu’il se plaît à dessiner son célèbre et récurent personnage de Maglia, un poète, philosophe et anarchiste extrêmement cynique. Le parallèle avec le Bossu Mayeux – créé par Traviès de Villiers en 1832 est d’ailleurs mis en avant, alors que leurs caractères érotiques sont véritablement perceptibles et permettent à leurs auteurs, de belles allusions sexuelles. Et de la sexualité ici, il y en a, notamment par le biais des illustrations d’Henri Monnier pour les chansons érotiques de Béranger. Si certaines sont cocasses ou mettent le rose aux joues, d’autres sont il faut l’avouer, d’un aspect éminemment plus dérangeant et questionnent les limites de l’alibi érotique ; on pensera notamment à cette vignette dans laquelle un homme d’Eglise fouette avec une mine extatique, les fesses d’un petit garçon nu.

Pour autant, au-delà de toute trivialité, c’est bien la femme qui est célébrée chez Victor Hugo. Personnage central de ses romans et poèmes, la figure féminine y est à la fois aimée, étreinte, enviée ; mais elle est aussi crainte tant elle effraye. Esclave et souveraine, elle incarne la permanence d’un désir caché qui finira par s’assouvir, de l’amour chaste de Cosette et Marius dans Les Misérables, à l’infernale Josiane se jouant de Gwynplaine dans l’Homme qui rit. Mais aussi pures ou charnelles que soient ces amours, l’évocation reste toujours le maître mot, dans une pudeur qui se refuse à dévoiler la dimension physique de corps se serrant.

Ici, photographies et croquis alternent pour célébrer la femme désirée, entre délicatesse et dévoilement. C’est ainsi qu’Amélie, modèle des Etudes photographiques de Felix-Jacques-Antoine Moulin, ébauche avec les épreuves de Julien Vallou de Villeneuve, un habile contrepoint aux carnets dessinés d’Hugo où de fugitives silhouettes nues, se couchent sur le papier. Enfin, la très belle toile de Gustave Courbet, Les amants dans la campagne, ponctue habilement ce fragile équilibre antagoniste, de l’obsession du féminin alliée à la destinée de ces couples succombant à l’amour.

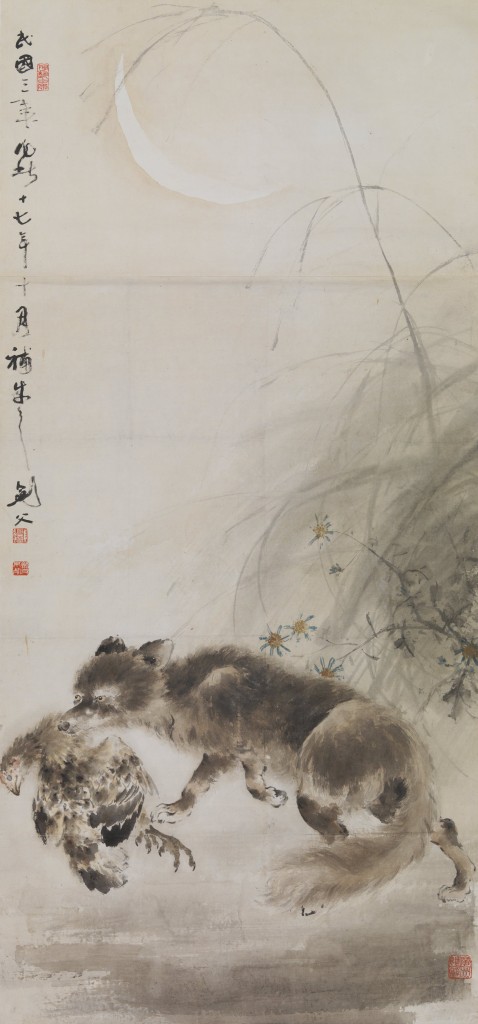

Mais voici que dans la dernière salle, c’est l’explosion : l’appétence pour la chair se révèle, l’excès se manifeste sous la plume d’Hugo. Le dieu Pan de La Légende des siècles se fait messager d’un monde où tout n’est que désir et fureur ; Josiane est la femme-araignée dont Gwynplaine n’est que la proie malheureuse. Des satyres, des exaltés ivres de passion et de cruauté, poussent la frénésie jusqu’à l’animalité ; le combat de Gilliatt et la pieuvre dans Les Travailleurs de la mer, n’exprime pas autre chose que ces élans lascifs où tout n’est qu’enlacements. Hugo d’ailleurs, ne résiste pas à cet imaginaire de l’animal tentaculaire très présent au XIXème siècle : il en croque dans ses carnets, tandis qu’Hokusai en 1814, réalise l’estampe érotique intitulée Le Rêve de la femme du pêcheur.

Mais si Hugo semble enfin succomber à l’expression d’une sexualité plus excessive et assumée, il ne versera jamais du côté de la pornographie. En effet, si la dernière salle de l’exposition met en avant le corps puissant sculpté par Auguste Rodin pour l’écrivain, elle souligne aussi le décalage entre son œuvre et celle de ses contemporains. Chez eux, l’iconographie est obscène, sans fard. La sexualité n’est plus dans l’érotisme grisant, mais verse dans une violence dérangeante où la figure féminine est réifiée à l’extrême, prisonnière de créatures monstrueuses aux multiples verges qui incisent douloureusement la chair et le moindre orifice. Félicien Rops, très critique sur les bonnes mœurs et l’hypocrisie de la société bourgeoise, décline à l’infini des compositions où la femme n’est qu’un jouet soumis aux symboles phalliques – La poupée du satyre, où ce dernier manipule une femme-poupée comme une marionnette sexuelle en est un exemple parmi d’autres. Aussi avilissantes que soit cette imagerie, elle démontre au moins que jamais Hugo n’aura cédé à cette symbolique licencieuse, malgré toute la démesure qui lui a parfois été prêtée.

« Eros Hugo. Entre pudeur et excès », est donc une exposition riche, habile, et qui œuvre pleinement à la déconstruction d’écueils malheureusement trop répandus sur la vie intime de Victor Hugo. Si on le dit prompt à une sexualité ardente, elle ne l’est pas plus que celle de ses contemporains ; et si on le croit exempt de toute production littéraire sensuelle, il faut alors s’empresser de lire ses poèmes publiés à titre posthume. Toute cette ambiguïté, cette intrication de retenue et d’audace, est ici intelligemment déchiffrée et mise en valeur. Les parallèles entre la vie et l’œuvre d’Hugo, ainsi que les perspectives offertes avec d’autres grandes figures de son temps, font émerger une dimension méconnue et pourtant passionnante de ce grand écrivain.

Un regard éclairant sur une personnalité que tout un chacun pense connaître, mais qui recèle encore preuve en est, bien des charmes secrets.

Thaïs Bihour.

* Nietzsche Friedrich, Par-delà le Bien et le Mal, Naumann ,1886.

« Eros Hugo. Entre pudeur et excès » – L’exposition se tient jusqu’au 21 février 2016 à la Maison Victor Hugo. Plus d’informations sur http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/

![Lucas Janszoon Waghenaer (vers 1534-1606), Trésorerie ou Cabinet de la route marinesque contenant la description de l’entière navigation et cours de la mer septentrionale […], Amsterdam, 1606. © 2015 - La Gazette Drouot](http://www.arkult.fr/wp-content/uploads/manuscrit-illustré.jpg)