« Visages de l’effroi » : entrevoir la beauté où le sang a coulé

Se replaçant au sein d’une généalogie événements culturels à succès, tels « Géricault, la Folie d’un monde », « L’Europe des esprits », « L’Ange du Bizarre » ou encore « De l’Allemagne », cette exposition d’apparence séduisante et prometteuse, entend dévoiler un pan artistique du XIXème siècle, bien souvent éclipsé par la révolution impressionniste. Née de la collaboration entre le Musée de la Vie Romantique et le Musée de la Roche-sur-Yon, « Visages de l’effroi » explore les tréfonds et méandres du romantisme fantastique français, entre passions révolutionnaires, onirisme désenchanté et crainte de l’au-delà. Pour autant, devant ces maudits aux visages hallucinés, et face à cette fureur de chair et de sang, on peine à déceler la véritable cohérence derrière la fascination qu’exercent assurément de tels motifs. Au sortir de tant d’abominations, saura-t-on mieux définir l’effroi ? Aura-t-on perçu l’inventivité des Romantiques français face à leurs contemporains anglais et allemand ? Rien n’est moins certain.

Dans cet écrin sombre et épuré aux tonalités violines, l’œil du visiteur en quête d’épouvante se pose dès l’entrée sur une toile singulière : celle de Charles Brocas, Le supplice de Prométhée. Menaçante, funeste mais non moins intrigante, elle s’élève à elle seule comme symbole de la chute héroïque, vision romantique du géant déchu s’opposant aux illustres héros antiques, célébrés par les peintres néoclassiques. Suivant les théories énoncées en 1764 dans Histoire de l’art de l’Antiquité par Johann Joachim Winckelmann, toute composition doit mettre en exergue une esthétique propre à susciter la grandeur d’âme, la noblesse des émotions, et une quiétude certaine. Une norme pleine de convenance, dont la représentation picturale des épisodes moraux de l’histoire antique s’accommode parfaitement.

Pour autant, l’émancipation d’une telle bienséance devient pour certains artistes, gage d’une notoriété nouvelle. Dès lors, le Salon de 1827 marque cet affranchissement où le déchaînement de violence conteste avec force l’esthétique tempérée des Néoclassiques. Quelques années plus tard, comme une ultime défiance, Jules-Eugène Lenepveu remporte le Prix de Rome de 1847, grâce à La Mort de Vitellius. Quelle expressivité peut-on lire sur ces visages criminels, quelle animosité dans leurs regards, et cette souffrance effroyable dans les prunelles de Vitellius…les limites académiques sont à présent allègrement franchies.

Mais la chute des héros prend avant tout racine dans les affres de la Révolution française. De la Terreur, dominée par l’arbitraire des exécutions brutales et massives, à la création de la guillotine, en passant par un renouvellement de l’ordre politique, tout caractérise une période où les corps et les âmes ont immanquablement soufferts. De ces bouleversements, pamphlets et caricatures satyriques sont les messagers : ces visions d’horreur et cet imaginaire macabre s’exposent à travers le motif des têtes coupées, symbole victorieux par excellence de l’effondrement de la monarchie. L’aquatinte de Louis-Jules-Frédérique Villeneuve – Matière à réflexion pour les jongleurs couronnées (sic) – est éminemment représentative de cette condamnation du pouvoir.

Mais dans cette atmosphère glaçante, quelques représentations à rebours émergent, vaines défenses d’une hégémonie royale qui n’est plus. Émile Mascré dans sa très belle toile Capet, Lève-toi !, dépeint avec force les mauvais traitements infligés par des bourreaux au Dauphin – le jeune Louis XVII, lors de son incarcération à la Prison du Temple. La candeur de l’enfant et sa pâleur fantomatique, marquent le contraste avec ses sombres geôliers qui chaque nuit le tourmentent.

…

Dans la même veine, Pierre Puvis de Chavannes s’épanche sur l’histoire de Mademoiselle de Sombreuil, jeune femme noble durant la Révolution qui, selon la légende, fut forcée de boire un verre de sang pour sauver son père. Mis en poème par Victor Hugo près de trente années plus tard, cet évènement culmine comme la métaphore de l’innocence brisée par la cruauté des hommes :

« Ô jour où le trépas perdit son privilège,

Où, rachetant un meurtre au prix d’un sacrilège,

Le sang des morts coula dans son sein virginal !

Entre l’impur breuvage et le fer parricide,

Les bourreaux poursuivaient l’héroïne timide

D’une insulte funèbre et d’un rire infernal ! » *

Plus encore, comme un rejet face à l’horreur de ces corps mutilés, offerts par les révolutionnaires sur l’autel de l’athéisme et du renversement de l’ordre établi, éclôt une nouvelle iconographie du sacrifice. Fers de lance de cette empathie picturale, femmes et enfants deviennent l’incarnation exaltée du drame qui se joue : Victor Huguenin sculpte des têtes et bustes de la scène du Massacre des Innocents ; Xavier Sigalon esquisse une furieuse mais néanmoins admirable Athalie ordonnant le massacre des enfants de la race royale de David ; quand Léon Cogniet peint sa captivante Tête de femme et d’enfant, où une mère tente en vain de cacher son nouveau-né aux soldats, étouffant désespérément ses cris.

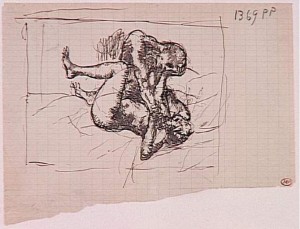

Puis, vient le moment de sombrer dans un autre versant de la violence : celui du fait-divers et du mélodrame. Délaissant une muséographie violacée au profit d’une atmosphère plus dynamique, scènes de crimes et membres disloqués se succèdent dans un tourbillon de dépouilles affolant. D’un côté de la pièce, se déroulent les étapes de la célèbre affaire Fualdès, de la rue Transnonain ou de l’Auberge rouge. Témoignages sordides, procès à rebondissements, récits de corps estropiés ou donnés en pâture aux cochons, déchaînent l’opinion publique qui se rue sur les pamphlets et journaux foisonnant de détails. Les artistes comme Théodore Géricault, en quête de modernité et de compositions à même de traduire le sensationnel, n’hésiteront pas à s’emparer de ces histoires funestes, mais terriblement fascinantes. On retrouve d’ailleurs avec plaisir, un accrochage de quelques études et morceaux anatomiques du peintre : équilibre fragile des sensations, oscillant entre crudité macabre et esthétique de ces membres entrelacés.

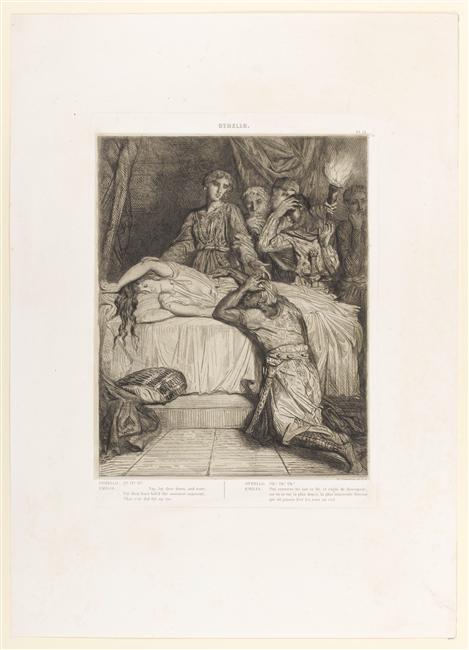

Comme un pendant fictionnel à ces crimes crapuleux vécus par la population, se tissent les intrications passionnelles et théâtrales des mélodrames. Victor Hugo, dès sa préface de Cromwell en 1827, pose les bases d’un romantisme littéraire où le beau et le sublime, sont désormais indissociables de la laideur et de la monstruosité ; tandis que les œuvres de William Shakespeare, en pleine redécouverte, deviennent une source d’inspiration majeure pour les artistes du XIXème siècle. Eugène Delacroix, dans pas moins de vingt toiles, déclinera la tragédie des Amants de Vérone dans Roméo et Juliette devant le tombeau des Capulets, ou la fatale destinée du Maure de Venise et son infortunée épouse dans Desdémone maudite par son père.

D’autres, à l’instar d’Emile Signol, se tourneront vers Walter Scott et son roman La Fiancée de Lammermoor, dans lequel la jeune Lucy Ashton poignarde à mort son époux, avant de sombrer dans la démence. Progressivement, un déplacement d’intérêt de la part du public est perceptible : lassé d’une héroïsation factice où l’homme est porteur de valeurs glorieuses et inaltérables, c’est à des personnages en proie à leurs démons et soumis à l’inéluctable qu’il veut à présent s’identifier.

Enfin, pour accéder aux tréfonds de l’âme et à l’au-delà, c’est par un petit escalier en colimaçon qu’il faut s’aventurer. Exigu et retors, il débouche sur une salle plongée dans une semi-obscurité, aux murs grenat et à l’intimité feutrée : le romantisme noir se dévoile dans un dernier souffle.

Inspirée du succès des romans gothiques anglais du XVIIIème siècle, l’iconographie puisant sa force dans l’occulte, les fantômes et les créatures fantastiques, ne tarde pas à se développer chez les artistes français. Versant dans une esthétique macabre et torturée, le motif de la femme envoûtante adepte de sorcellerie, côtoie en miroir celui de la jeune vierge enlevée par des figures repoussantes et démoniaques. Parallèlement, les Poèmes d’Ossian créés de toute pièce par l’Ecossais James Macpherson, rencontrent un fabuleux succès littéraire. Présentés par leur auteur comme des textes médiévaux inédits et narrant les exploits du jeune héros gaélique Fingal, les artistes – tel Jean Auguste Dominique Ingres, y ont puisé une inspiration guerrière et sentimentale aux accents chimériques, s’éloignant enfin de la tradition gréco-romaine.

Ainsi, qu’est-ce que l’effroi ? Une sourde violence assouvie sans entrave ? Des paysages désolés où la brume est maîtresse en ces lieux ? Ou l’angoisse poignante des spectres qui rôdent ? L’exposition peine à définir clairement les concepts qu’elle entend soulever, et l’on ressort au fond, un peu perdu : si beaucoup de cadavres s’étalent sur ces cimaises empourprées, est-ce à dire que l’on a embrassé toute la complexité de ce sentiment ? Devant le constat d’une utilisation indifférenciée des termes macabre et morbide, alors qu’ils n’en recouvrent pas le même sens, ou d’un parcours qui mêle réalité terrestre et monde de l’au-delà sans véritable transition, on peine à y voir clair. Face à des êtres vaincus par la folie ou cédant à des passions dévorantes, quelle définition de l’effroi retenir, quelle vision affronter ? Certes le sujet est obscur, mais une plus grande clarté du discours aurait été appréciable. A l’enthousiasme originel, succède donc une appréciation pondérée : une perpétuelle hésitation entre deux mondes, à l’image du chemin traversé.

…

* Victor Hugo, Œuvres complètes : Odes et Ballades. Essais et Poésies diverses. Les Orientales, Ollendorf, 1912.

Thaïs Bihour

…

« Visages de l’effroi » – L’exposition se tient jusqu’au 28 février 2016 au Musée de la Vie Romantique. Plus d’informations sur http://www.vie-romantique.paris.fr/fr